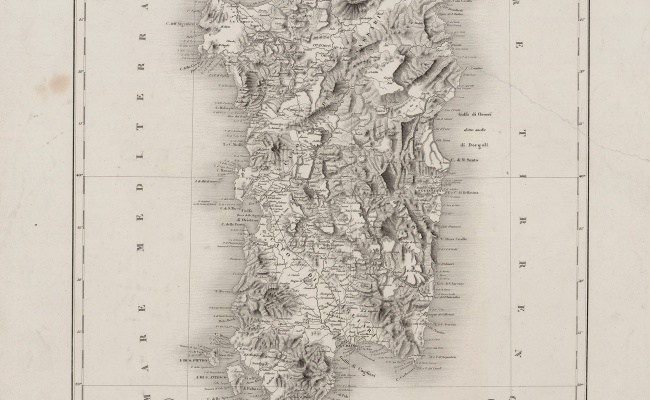

Dans les années 1820, la construction de la Route Royale Carlo Felice a rendu les déplacements entre le nord et le sud de l'île plus faciles. Macomer est devenu la "porte" de la Barbagia, le point de départ pour découvrir le Nuorese.

Les voyageurs en Sardaigne entre le XIXe et le XXe siècle

Description

Parmi les premiers récits de voyage, "Voyage en Sardaigne, de 1819 à 1825" du général Alberto della Marmora, publié en 1926 (suivi du même auteur par "Itinerario nell'isola di Sardegna", en trois volumes, en 1960). Ici, la Barbagia est décrite avec des tons qui reflètent un sincère intérêt pour les coutumes, les costumes, l'archéologie et l'histoire de l'île, mais aussi une inquiétude envers une terre perçue comme mystérieuse et sauvage.

Ce regard ambivalent, à la fois fasciné et effrayé, prédomine dans de nombreux récits de voyageurs qui atteignent le cœur de l'île. De Gaston Vuillier à Charles Edwardes, de Valery (Antoine-Claude Pasquin) à Edward Lawrence, qui a encore dit en 1921, dans son journal de voyage "Mare e Sardegna", que "La Sardaigne est autre chose", de nombreux étrangers arrivent sur l'île, à la recherche de la fortune ou simplement en quête d'expériences.

La Sardaigne est également une destination pour les ethnographes et les anthropologues, tels que Paolo Mantegazza ou Lamberto Loria : ils parcourent l'île, accompagnés du designer Gavino Clemente, pour collecter des objets significatifs pour la grande Exposition Ethnographique de 1911 à Rome. Il en va de même pour Julius Konietzko, en 1931, pour le compte du Museum für Völkerkunde d'Hambourg, et pour les peintres espagnols costumbristes Eduardo Chicharro y Agüera, en 1901, et Antonio Ortiz Echagüe entre 1906 et 1908. Les deux artistes trouvent dans les villages de l'intérieur, en particulier à Atzara, un cadre parfait pour leurs sujets folkloriques (certaines de leurs œuvres peuvent aujourd'hui être admirées au MAMA).

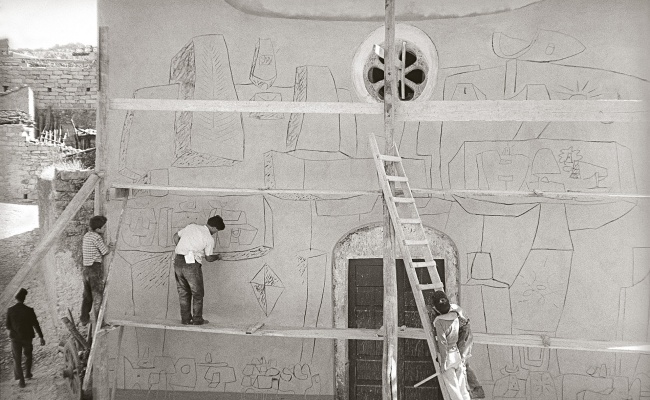

Dans les années 1950, la Sardaigne, en particulier l'intérieur de l'île, fait l'objet de récits parfois contradictoires, comme les reportages de Carlo Bavagnoli. Le photographe raconte en 1958 l'arrivée du modernisme à Orani, avec la décoration de l'église de Sa Itria et l'exposition en rue des sculptures de Costantino Nivola ; pourtant l'année suivante, en 1959, avec "Sardegna: l'Africa in casa (Sardaigne : l'Afrique à la maison)", réalisé pour "L'Espresso", il décrit l'extrême pauvreté et le retard de l'île.

La Barbagia, en tant que partie de la question méridionale, est également présente dans le récit de Carlo Levi, "Tout le miel est fini – Voyages en Sardaigne" (1964). Dans ce compte-rendu de deux voyages, en 1952 et 1962, Nuoro, Orgosolo et Orune sont les villages qui restent les plus ancrés dans la mémoire de l'auteur du "Christ s'est arrêté à Eboli".

Certains arrivent, repartent mais n'oublient pas, comme Elio Vittorini en 1932, qui remporte un prix du magazine "L'Italia Letteraria" et écrira beaucoup sur l'île, jusqu'à "Sardegna come un'infanzia" (Sardaigne comme une enfance), édité par Mondadori en 1952 ; mais il y a également ceux qui restent, comme Marianne Sin-Pfältzer, qui, ayant élu la région de Nuoro comme un observatoire privilégié de ce changement, documente par des milliers de photographies la société et le paysage en évolution, de 1955 à 2015.

Distretto Culturale del Nuorese

Distretto Culturale del Nuorese