Der italienische Jurist, Philosoph und Pädagoge Antonio Pigliaru, wurde am 17. August 1922 in Orune und starb am 27. März 1969 in Sassari.

Antonio Pigliaru

Beschreibung

Er verlor seinen Vater bereits in jungen Jahren und zog nach Sassari, um die Mittelschule fortzusetzen und sein Abitur zu machen.

1941 schrieb er sich an der Fakultät für Literatur und Philosophie der Universität von Cagliari ein und trat in dieser Zeit der Faschistischen Universitätsgruppe bei, wo er seine ersten kulturellen Erfahrungen machte, indem er an der Zeitung der Organisation mitarbeitete.

Nach dem Zusammenbruch des Faschismus und der Entstehung der italienischen Sozialrepublik wollte Pigliaru seinem politischen System treu bleiben. Aus diesem Grund wurde er am 24. Mai 1944 verhaftet und wegen schwerer Verbrechen angeklagt: Angriff auf die Integrität, Unabhängigkeit und Einheit des Staates, Kriegsförderung, Spionage, politische Verschwörung; er wurde 1946 aufgrund der Amnestie von Togliatti freigelassen.

Er nahm sein Studium wieder auf und schloss 1947 mit einer Dissertation über den Existentialismus in Leopardis Werken ab.

1949 war er ordentlicher Assistent am Lehrstuhl für Rechtsphilosophie der Universität Sassari, 1954 erhielt er die freie Professur und 1967 wurde er, nachdem er den öffentlichen Wettbewerb gewonnen hatte, ordentlicher Professor für Staatsdoktrin.

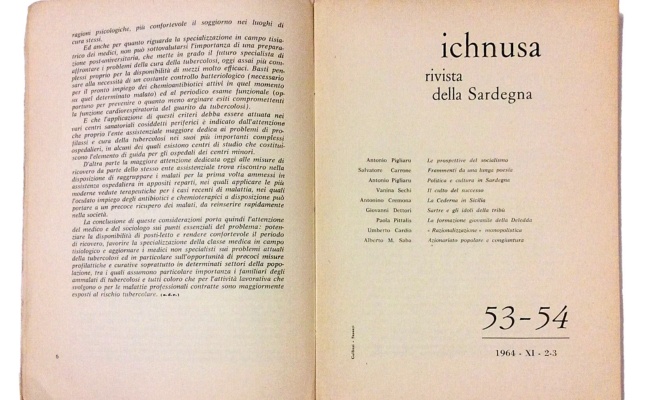

1956 war Pigliaru zusammen mit Melis Bassu Co-Direktor der Zeitschrift Ichnusa, in der Themen wie das Verhältnis zwischen Politik und Kultur, der Kampfes gegen den Analphabetismus und die Perspektiven der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung Sardiniens behandelt wurden.

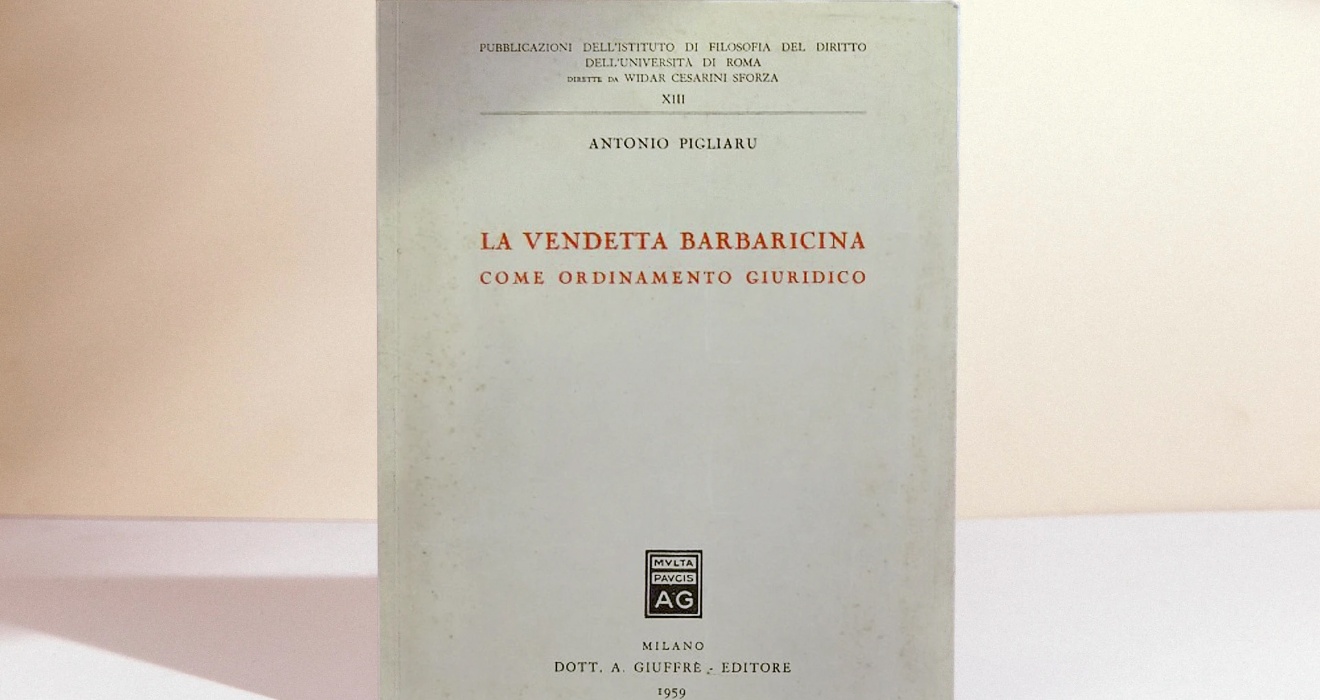

Er verfasste zahlreiche Werke, die noch heute als unverzichtbare Bezugspunkte für Diskussionen über die sardische Kultur gelten. Zu den bedeutendsten gehören: La vendetta barbaricina come ordinamento giuridico (Mailand 1959), in der er sich mit dem Thema vendetta barbaricina als autonome Ordnung befasst, die sich von der Staatsordnung unterscheidet.

Er starb vorzeitig in Sassari am 27. März 1969.

Kulturbezirk Nuorese

Kulturbezirk Nuorese